“耕织者,食衣之原也”

——张謇《耕织图跋》漫谈

□ 沈振元

清光绪三十一年(1905),张謇先生作了《耕织图跋》,提出:“耕织者,食衣之原也。使人人得自具食衣,圣王之道备矣。”这是个古老而鲜活的命题,使人浮想联翩,乃至夜不能寐。

(一)

中国自古以来是个农业大国,日出而作,日落而息,男耕女织,自食其力。这是中国几千年来劳动人民的生活图景。

孟子提出了较为理想的生活图景:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡、豚、 狗、彘之畜不失其时,七十者可以食肉矣。 百亩之田勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义。颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”这样的生活图景在古代的奴隶社会和封建社会恐难以实现。历代明智的统治者都知道农业的重要性,莫不重农兴桑,鼓励耕织。

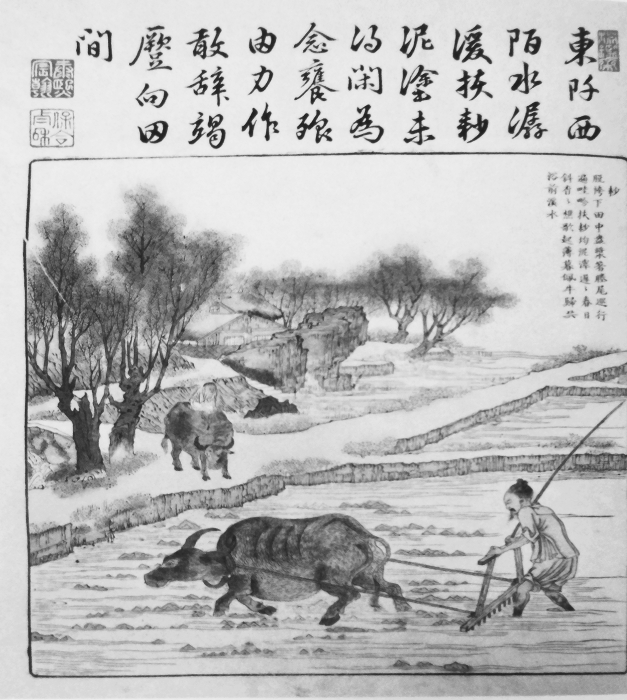

“耕织图”最早诞生于南宋初年,两宋交替,刀兵不断,一心致力于中兴的南宋高宗皇帝赵构对农业颇为重视,鼓励耕织。有道是“上若好之,下必甚焉”,时任杭州钱塘的一个县令楼畴,深谙高宗“笃意民事,慨念农夫蚕妇之苦”之意,“究访始末,为耕、织二图”。楼畴以现实主义笔法,将自“浸种”到“入仓”,自“浴蚕”至“剪帛”传统农桑的各个劳作过程,“事为一图,系以五言诗一章”,共计四十五图。这就是最初楼本的《耕织图诗》。不久,高宗皇帝看到了这部作品,玉音嘉奖,命以镌版而行于世。其后历代,多有摹刻。

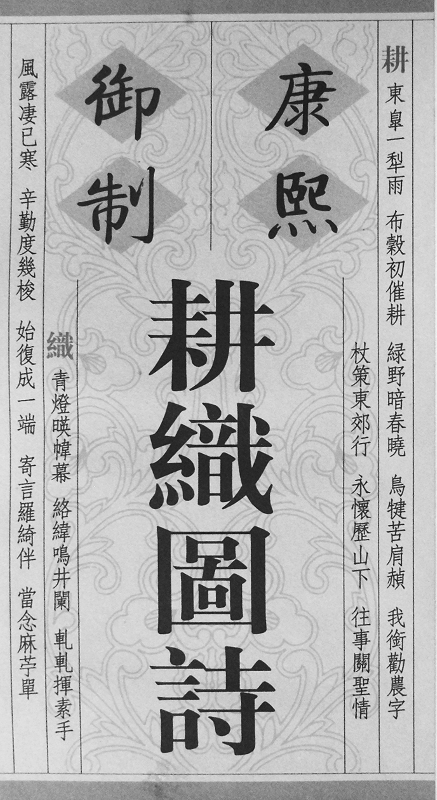

到了清朝康熙年间,对农业相当重视,多次颁布兴农诏书,实施有利于农业发展的政策,如康熙八年,宣布“更名田”,它是清初恢复农业经济的重要政策。康熙五十年,下诏推行“摊丁入亩”制度,顺应农业发展的需要。康熙还多次出巡,体察民瘼。康熙二十八年(1689),玄烨南巡,当地士绅把宋版楼本《耕织图诗》呈进玄烨。观览后,他唏嘘不已:“古人有言,衣帛当思织女之寒,食粟当念农夫之苦,朕拳拳于此至深且切也。爰绘耕织图各二十三幅,朕于每幅制诗一章,以吟咏其勤苦,而书之于图。自始事迄终事,农人胼手胝足之苦,蚕女茧丝机杼之瘁,咸备其情状。复命镂版流传,用以视子孙。”于是,便命时任内廷供奉的焦秉贞依照宋版楼本《耕织图诗》重绘,并命时任鸿禄寺序班的朱圭加以雕版。

焦秉贞是康熙年间的画家、天文学家,擅长画肖像,以画“御容”闻名,兼工花卉山水及楼台殿阁。他又是传教士汤若望的门生,对西洋透视技巧运用自如,与传统的绘画技巧相融合。焦本以楼本为蓝本,溶以新的绘画技法加以完善和增补,可以说是对楼本的继承和创新。

楼本耕部二十一目,织部二十四目,共计四十五目;焦本耕织两部分别为二十三目,共四十六目。耕部增加了“出秧”、“祭神”两目;织部则删掉“下蚕”、“喂蚕”、“一眠”三目,增“染色”、“成衣”两目。这正好与张寒“跋”中所提到的图目相同,亦可证明张謇文中的“耕织图”,就是“康熙御制耕织图诗”。

《康熙御制耕织图诗》之所以成为巅峰之作,自然离不开还有两个人,一是朱圭,字上如,江苏吴县人,他能雕善画,四十多岁,刀锋老道纯熟,对人物的刻画细致入微又不失活泼,忠实刻画了原画的风采。焦、朱两位大师珠联璧合,成就了这部中国版画的传世杰作。另一位大人物就是康熙皇帝。他是一位“皇帝书法家”。他的序和题诗与画作相得益彰,让人真切领略帝王书家墨宝的精妙。

《康熙御制耕织图诗》刊印之后,清朝历代皇帝都非常推崇,尤其是雍正、乾隆两朝,都特命内府摹绘重刊,并发展为着彩绢本和墨印彩绘本。由于版本众多,流传广泛,以致在日本都能见到。所以,张謇在文中不提“康版”“雍版”之类,只笼统提“耕织图”云云,强调他们“企古重农”的思想。

(二)

那么,张謇为什么要为前人的《耕织图》作“跋”呢?跋,文体的一种,通常写在书籍或文章的后面,多用以评介内容,或说明写作的经过,借以表明对书、文及其作者的态度。张謇先生为二百年前的先贤耕织图作跋,不是心血来潮的随意所为,而是有多种因素促成的。

张謇有情于农。他生于农家,长于农村,耳濡目染,对农村、农民产生了深厚的情感。他在青少年时期写过一首诗—《田家》曰:

春风吹水涨,涨渌到田家。

一径入丛竹,连村深落花。

相逢宽礼数,率意校桑麻。

真觉羲皇上,桃源未便赊。

田家,即农村种田人家。张謇以白描手法刻画农村人们的生活图景,质朴宁静,和谐友善,与陶渊明笔下的桃花源不相上下。

他赞美其母亲善待贫苦农民(主要是乞丐)的优良品德;赞赏刘旦旦精巧的种田技艺;赞扬杨点明大义,敢担当,保护乡亲,勇于跟贪官恶吏斗争的精神。他没有当时一般读书人与普通农民之间存在的“隔膜”。相反。他青年时期就关注民生问题。光绪之年(1875)十一月,知道下沙(海门的东部地区)饥民困苦,二十三岁的张謇就设法拯救,就与海门的青年朋友商议,得到大家赞同和支持,有的“慨然助百石之粮”,有的“愿质衣从事”……一件看是难办的事很快办成了,张謇激动地说:“噫!我辈粗粝布服,冻馁无虞,视彼哀鸿,宜若霄壤,倘不为之援手,何用我辈平日谈气节、论经济也,是愿同志者勉之无倦耳。”足见他对贫苦农民有情有谊,令人敬佩。

张謇亦有志于农。他从小胸有大志。勤奋学习,希望长大成为栋梁之材,或致君尧舜,或泽民乡里。光绪八年(1882),随吴长庆赴朝平乱,立了大功,名声鹊起,一时许多大官高薪聘其入幕,被一一回绝,并明确表示考不到进士即回家种田。这不是一般的大话、气话,而是实话,真话。他对国家建设似乎有明确的思路,认为中国必须振兴实业,因先事农桑。因此,他“竭八年辩论抵持争进之力,仅成一海门蚕业”。1889年,他又作《棉谱》,为从事农业作准备,1894年,张謇在会试中高中状元,授翰林院修撰,在求取功名的道路上登上了顶峰。三个月后,他在《寄酬查翼甫同年》一诗中云:“差有寸心堪报谢,由来生计是渔樵。”能享受这种养尊处优的生活待遇,自然应当感谢皇上的恩惠,但不能为国家作出什么贡献,而真正能解决民生问题,还得靠那些打鱼、砍柴的劳动者。这似乎为其之后从官场走向实业作了铺垫。

而促使张謇离开官场的直接原因是朝廷腐败。光绪二十四年。张謇赴京参加散馆考试。发现许应骙、刚毅之流掌控朝政,光绪帝师、肱股大臣翁同龢被“开缺回家”,瞻仰圣颜(光绪皇帝)“神采凋索”,临别时“潸然欲泣”。感到“朝局是将大变”,决定离开朝廷。他跟李磬硕分别时作诗云:“拂衣去国亦堪哀,辛苦男儿草莽来。直分儒冠称沟壑,何知人海战风雷。”不接受朝廷任命,结束了他的仕宦生涯,走向实业。1899年,张謇请著名画家单林为他画了一幅《张季子荷锄图》。图中的张謇,身穿长衫,脚着布袜青鞋,这是知识分子形象;头戴草帽,肩扛锄头,手握锄柄,这是农民形象:两者合而为一,便是“士农”形象。他麟姿虎步,目视前方,一手提起衣袴,将迈向海滩,走进工厂,跨入商场。这是当年张謇的真实写照,具有标志性、现实性;它又是一帧艺术珍品,意蕴丰富,让人浮想联翩,而“士农”一词使人想起康熙、维正两朝“企古重农”的思想;“迈向海滩”,又让人联想“世宗登极,尝诏海内能垦荒者”之事。至光绪三十一年(1905)。张謇先生经历近十年的艰苦奋斗,他所经营的大生棉纺厂和通海垦牧公司都取得了辉煌的业绩,而他遭受的艰难、困苦乃至失败也难以殚述,离百姓食衣问题的解决依然相当遥远。他深深感到,先贤的重农、悯农、爱农的思想,及其相关的政策和措施,都是完全正确的,也是难能可贵的,必须“敬谨志之”,沿着“使人人得自具其食衣”的圣王之道。继续前进。这大概就是张謇先生为前贤“耕织图”作跋的主要原因。

(三)

张謇的《耕织图跋》确实有些别致。他不是为当代某个人的作品作跋,而是为百年之前先贤的作品题跋;不是为某个人的专著写跋,而是笼统地为前人的“耕织图”作跋。要不是他在文中提到“凡耕之事二十三图”“织之事亦二十有三图”,就不敢断定他是为康熙的《耕织图诗》作跋。由于雍正、乾隆等都赞成康熙的做法,也出版《耕织图诗》,所以张謇不再提哪一朝哪一代的图,只提“耕作图”了。

“企古重农”是我国的优良传统。我国是个农业大国,这个农实在太重要了,它不但是衣食之原,而且是国家治理是否成功的标志。因此,历朝历代明智的统治者都关注农业,以解决人民的吃饭、穿衣问题。但传承的过程中领导人关注的程度有深浅,措施是否适当,结果有优劣。就拿《耕织图诗》来看,南宋高宗皇帝虽有“中兴”之志,亦重视农业,县令楼畴看透他的心思,作《耕织图诗》以引起皇帝注意,认为“上若好之,下必甚焉”。后皇帝知道了,“玉音嘉奖”,命以镌版而行于世。其效果如何?不得而知。清朝康熙皇帝是一位明君,他采取多种措施,恢复发展农业,在南巡时发现宋版楼本《耕织图诗》,观后“唏嘘不己”,并说:“衣帛当思织女之寒,食粟当念农夫之苦。朕拳拳于此至深且切也。”不仅重绘耕织图,而且每幅制诗一章,以吟咏其勤苦。其效果自然远超宋高宗。雍正、乾隆及之后的皇帝虽敬仰康熙,将《耕织图诗》“摹绘重刊”,而其影响远不及康熙。

至此,我们自然想到张謇。他是古代帝王重农、悯农思想的继承者,也是这一传统的超越者;他不只是理直气壮的言者,而且是个脚踏实地的行者。他兴蚕桑办纱厂建农校,开发衣食之原,为解决人民的吃饭穿衣问题开辟了道路,作出了不可磨灭的贡献。

总之,历史的传承有其连续性,也有一个时代的关联性,在理解古代传统意义的基础上,应当思考如何回应时代的现实需要,以促使传统与时代的融合、创新和发展。在这方面,张謇为我们树立了榜样。

(作者单位:南通市海门区张謇研究会)

(原载《张謇研究》2025年第2期)