张謇的“华盛顿汤”

雷 颐

(来源:《读书》新刊 2025年第10期)

编者按:一九二五年冬,刚刚通过武力掌控东南五省的“五省联军总司令”孙传芳来到江苏南通。东南士绅代表张謇父子以西筵为欢迎晚宴,其中有一道菜名为“华盛顿汤”。张家是声震东南的富豪,筵席自然是极高规格,为何却要以如此“寂寂无名”之菜来款待此时需要逢迎的“东南王”?此中的深意,作者结合张謇的政治观念、处境和华盛顿的在华人设、事迹加以解读。在近代中国推翻帝制、建立共和的政治脉络中,无论是对袁世凯,还是对孙传芳,乃至对张謇自己,华盛顿都是一个可资利用的域外政治符号。

一九二五年冬,刚刚通过武力掌控东南五省的“五省联军总司令”孙传芳来到南通,向张謇,也是向东南绅商“示好”,以巩固自己的统治。张謇的事业虽早已规模宏大,但在军阀纷争的年代,也亟须此时的“东南王”孙传芳维持治安、支持实业发展,自然热烈欢迎、热情接待,不敢稍有怠慢。

为显尊重,张謇特遣专轮到上海码头恭迎孙传芳一行;南通报纸《通海新报》特意改成红色,并增发号外,正中位置是孙的戎装照;南通的剧场特地在戏单上加上迎孙字样;各大建筑物和一些场所悬挂特制欢迎匾额与对联,如“福我惠我”“保障东南”等等。盼孙能保一方平安、造福民众,确是上至张謇等富豪缙绅,下至平民百姓的普遍企望。张謇父子以西筵为欢迎晚宴,其中有一道菜名为“华盛顿汤”。据说孙见菜单上“华盛顿汤”四字,未动刀叉就大感兴趣。

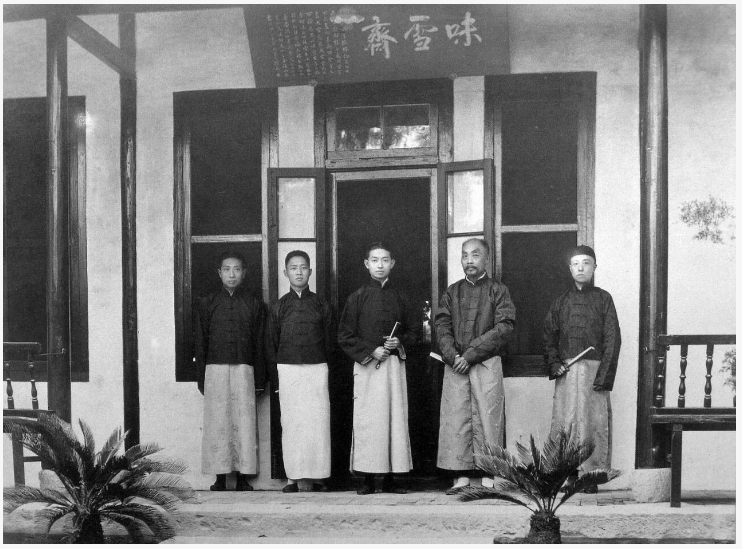

1925年底,孙传芳在南通时,与张謇等人合影。

前排从左至右:张謇、徐树铮、孙传芳、张詧

(来源:nantong.gov.cn)

“华盛顿汤”?多年前读书至此就颇感好奇。笔者寡陋,但国内国外吃过的西餐也不计其数,从未见过此菜。遇到一些西餐达人,偶然想起也会问一下,都未听说过此菜。好在现在AI发达,写此文时DS一下,还真有此汤。华盛顿汤又称华盛顿浓汤,是一道以洋葱、鸡胸肉为主要原料制作的菜品。菜虽有,但显非名菜。张謇在家乡办有“南通俱乐部”等四大宾馆,还有自家人住的“濠南别业”,接待过梁启超、马相伯、竺可桢、陶行知、黄炎培、丁文江、杨杏佛、梅兰芳等名人,还接待过一些西方客人,包括大名鼎鼎的美国实用主义哲学家杜威。经常大宴中西宾客,聘有不少名厨,为何在宴请孙传芳的如此隆重的场合要上一道“寂寂无名”之菜?都说张謇意在誉“孙”为“华”,表达对孙的崇敬和逢迎,加深与孙的关系。孙传芳对此大感兴趣,可见张謇的苦心没有白费。不过,张謇或许还别有深意,以华盛顿提醒武人不要恋栈不去,更不要为此穷兵黩武、大动干戈。在他与袁世凯交往的几个关键时刻,都曾以华盛顿为楷模激励袁、劝诫袁。

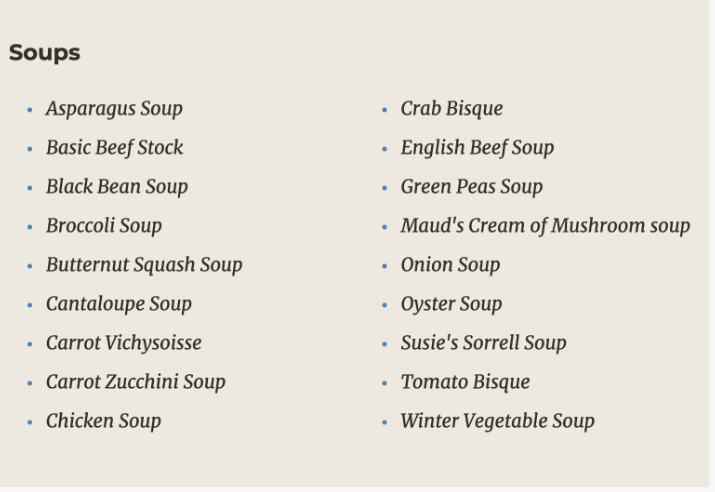

弗农山庄妇女会(Mount Vernon Ladies' Association)

主办的“弗农山庄”官网整理了华盛顿夫妇接待来客所用的食谱。

上图罗列了各种类型的浓汤,下图为洋葱汤

(来源:mountvernon.org)

张謇以“华盛顿汤”待要客,当然离不开华盛顿中国传播历史。

鸦片战争前,传教士办的《察世俗每月统记传》《东西洋考每月统记传》对华盛顿有所介绍,但这些杂志传播极少,读者更少。鸦片战争后,徐继畬编撰的《瀛寰志略》和魏源编撰的《海国图志》,对华盛顿做了专门介绍,并有相当高的评价。此后,华盛顿和美国独立战争叙事渐渐传播开来,十九世纪末呈现“爆炸式”增长,到二十世纪初已编入小学教科书《文话便读》,开始成为中国读书人的常识。

革命党人陈天华的《猛回头》和邹容的《革命军》,都是在一九〇三年出版、影响巨大的檄文。他们都高度颂扬华盛顿。陈天华说:“列位!你看五洲万国,最平等、最自由,称为极乐世界者,岂不是美利坚吗?”独立战争后,众推他为王,但“华盛顿坚不允从,说道:岂可以众人辛苦成立的国家,做一人的私产?因定了民主国的制度……众人公举了华盛顿为大统领,后又做过一任,即往家中为农,终身未尝言功。列位!这岂非是大豪杰、大圣贤的行径吗?”邹容说:“我祖国今日病矣,死矣。岂不欲食灵药投宝方而生乎?苟其欲之,则吾请执卢梭诸大哲之宝幡,以招展于我神州土。不宁唯是,而况又有大儿华盛顿于前,小儿拿破仑于后,为我同胞革命独立之表木。”“大儿”“小儿”典出《后汉书·祢衡传》。祢衡为东汉末年才子,他在群贤荟萃的京城中只看得起孔融和杨修两人,常说:“大儿孔文举,小儿杨德祖,余子碌碌,莫足数也。”因孔融比他大二十岁,杨修比他小几岁,所以分称“大儿”“小儿”。此处“大儿”“小儿”是“男儿”“好汉”之意,是对自己钦佩的人物的尊敬。邹容进一步说:“今日之中国,固非一华盛顿一拿破仑所克有济也,然必须制造无量无名之华盛顿、拿破仑,其庶有济。”在革命派的叙事中,华盛顿已然成为反满革命的神圣“表木”。

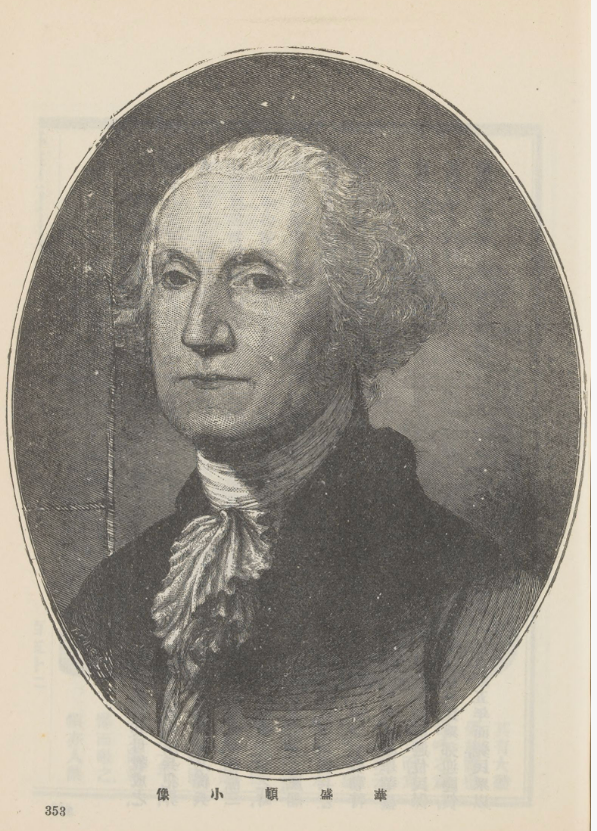

《画图新报》1881年第4卷刊载的华盛顿画像(上图)

和《华盛顿小传》(下图)(来源:wikimedia.org)

张謇向不赞成甚至反对激烈革命。一九〇三年访日归来,更认为立宪是社会不经过激烈革命和暴力大破坏平稳进步的佳途,于是积极参与立宪活动,成为立宪派首领。但与革命派相同的是,华盛顿也是他的“表木”。

此时政治生态已有变化,日俄战争日胜俄败的结果大出意外,许多人认为这是“立宪”的胜利,舆论的立宪之声突然强劲,一些开明的朝中高官与封疆大吏也开始有立宪思想。张謇深涉政坛,立即敏感到这种变化,开始联络、鼓动他们敦促朝廷立宪。袁世凯此时是直隶总督兼北洋大臣,且经戊戌政变,深得慈禧宠信。二十年前,张謇与他在朝鲜吴长庆幕共事,甚恶其为人,公开与之断交。但张明白,袁现在是关键人物,于是放弃前嫌,通过吴长庆之子主动写信给袁,劝袁支持立宪:“公但执牛耳一呼,各省殆无不响应者。安上全下,不朽盛业,公独无意乎?及时不图,他日他人,构此伟业,公不自惜乎?”(《致袁世凯函》,清光绪三十一年,一九〇五年夏)袁世凯立即回信:“各国立宪之初,必有英绝领袖者作为学说,倡导国民。公夙学高,才义无多让。鄙人不敏,愿为前驱。”(张一麐:《拟复张季直殿撰》)一来一往,都是妙文。

张謇与袁世凯在朝鲜吴长庆幕共事时,恶其为人,

联合友人给袁世凯写了一封言辞尖锐的长信,

随后与之断交(来源:“南通史志”公众号)

在内外巨大压力面前,清廷在一九〇六年秋下诏仿行立宪,由袁世凯负责改官制。虽然颇有波折,张謇仍认为立宪大有希望,兴奋异常,写信颂赞、鼓励袁世凯:“亿万年宗社之福,四百兆人民之命,系公是赖。小小波折,仍事理所应有。以公忠贞不贰之心,因应无方之智,知必有屈信心利者。伟哉足以伯仲大久保矣!”(《致袁世凯函》,一九〇六年秋)大久保利通是明治维新“三杰”之一。毕竟,此时是清王朝立宪而不是革命建国,只能将袁比作维新功臣大久保,不能将其比作创建新国的华盛顿。

但清廷一再延宕立宪,且屡有倒行逆施之举,使革命形势迅速发展,终于在一九一一年十月十日爆发革命。暴力革命,张謇素所反对,先后面劝江宁将军和两江总督出兵镇压湖北革命,但他们自顾不暇,无法“援鄂”。张謇又赶到苏州,连夜为江苏巡抚程德全起草《改组内阁宣布立宪疏》,转而建议朝廷立即解散皇族内阁,组织责任内阁,公布宪法,召开国会,以平息革命。但革命迅猛发展,南方各省纷纷独立。一直紧张奔走于上海、南通、苏州间的张謇最终下定决心,从支持立宪转为走向共和,参加革命。十一月六日,他写信给奉命向湖北进攻的袁世凯,劝其放弃立宪,支持革命。随后几天,他连续给江宁将军铁良、两江总督张人骏、清摄政王载沣写信、发电报,劝他们共赞共和,不要再大动干戈。他明白,军权在握的袁世凯的态度,是决定革命成败、清政府存亡的关键所在。十一月十三日,张謇与程德全共同向袁致书,嘱咐有江苏咨议局议员身份的杨廷栋面陈袁世凯,劝其认明形势,现在“其必趋于共和者,盖势使必然矣。分崩离析之余,必求统一维持之法”。明确劝袁学习华盛顿:“至于华盛顿传,则世多能道之,亦公所稔,不以烦听。仍恐公不尽谅,故属杨君诣陈一一,民之厄于专制二千年矣,谁无子弟?公其念之。”(《拟会程德全嘱杨廷栋进说袁世凯书》)

一九一二年一月一日,民国临时政府在南京成立,张謇被任命为实业部总长。但他与“革命党”总有些格格不入,一个多月后正式辞职。“南北和谈”一直在紧锣密鼓地进行,张謇是能“沟通南北”的关键人物之一,二月中旬,清帝退位、袁当总统已经达成协议,但袁拒绝了南京临时政府要他南下的决定,列出种种理由,并以自已“德薄能鲜”无法担此重任、“与其孙大总统辞职,不如世凯退居”、“立即退归田里”相要挟。张謇生怕功亏一篑,忙致电袁世凯,又以华盛顿为例劝袁不要谦让。他说过去君主的责任是“牧民”,而共和则是“以民役责总统”,所以总统虽然荣誉崇高,实则任务艰巨,何况中国现在一切刚刚开始,“经纬万端。苟非其人,苟谋不臧,恐利未见而害先,福未至而祸伏。其如国何?其如民何?天下事未易言,昔华盛顿之难,殆倍今日。公被众举,义何容辞”(《致袁世凯电》,一九一二年二月)。民国初年,仍是险象环生,特别是一九一三年的“宋案”,南北双方严重的武装冲突一触即发。张謇作为“调人”,极力阻止武装冲突爆发。但以他的经历、地位、思想和“朋友圈”,自然更多是袒袁。六月九日,他致函袁世凯,一方面劝袁不要轻易动武,另一方面又谴责国民党,且以华盛顿为袁动武背书:“总统为手造民国之人,自以利国福民为职。诚宜发正当法律之言,示恻怛人民之隐。申诫军人,毋逾国纪。其有暴动作乱,违宪法而害我民者,俟罪有状,声而讨之。人亦谁议虞舜三苗之征,华盛顿八年之战者,必如是而师乃有名,而民乃不怨?”一九一三年九月“二次革命”被镇压后,张謇于十月应袁世凯之请,北上加入熊希龄为总理的“第一流人才内阁”,担任农商总长,企望能以自己才干为国发展实业。

“二次革命”被镇压后,1913年10月10日,

袁世凯就任中华民国第一任大总统,与外国驻华使节合影

(来源:hemerotecadigital.cm-lisboa.pt)

镇压“二次革命”大获全胜,袁世凯野心膨胀,解散了国会,又迫使不完全听其命令的熊希龄内阁辞职,并且祀天用衮冕……对袁的帝制野心,张謇不久就有所觉察,一九一四年一月下旬,进京刚几个月就写信劝袁:“改总统之当极慎,若以三五年内不遽改者,既当明白宣布以释群疑。祀天祭服似可用弁,而以梁之数为等差,衣亦不必名衮。东坡云:‘操网而临渊,自命为不取鱼,不如释网而人自明也。’此因外患而窃窃虑焉者。”但袁并不听劝,到这年十月,张謇认清袁要称帝,于是不断请辞农商总长,终于在一九一五年三月获批,与袁切割。这年秋天,张謇进京努力再辞几项兼职时,筹安会已经成立。有人要他进筹安会,他明确拒绝,离京前还专见袁世凯,苦口婆心两个小时左右,劝其万勿称帝。张謇之子张孝若回忆说:“等到我父晓得筹安会已经发动,就要组织进行,就立刻进去和他痛切劝说,劝他做中国第一人的华盛顿,不要效法法国上断头台的路易。他一味不承认,并且说他自己怎样也不愿意做皇帝,可是美国人古德诺的共和政体不适宜中国的提议,却有讨论的价值,将来或者让朱明的后裔出来做皇帝,浙江的朱瑞也可以的。我父就笑着回说:‘朱瑞可以做,难道唱戏的朱素云不可做吗?’所以后来方惟一先生有一首诗给素云,还提到这几句趣语:‘历数朱苗到汝身,都城传遍话清新。不须更说华胥梦,漳水潇潇愁杀人。’我父和他翻来覆去讲了二三个钟点,结果看他不得醒悟,无可救药,也就立刻抛弃他所有的政治职务,脱离了袁氏做领袖的政府,离开了北京。”(张孝若:《南通张季直传记》)后来,朱素云在一九二〇年元月随梅兰芳到南通演出,张在欢迎晚宴上也笑谈此事。

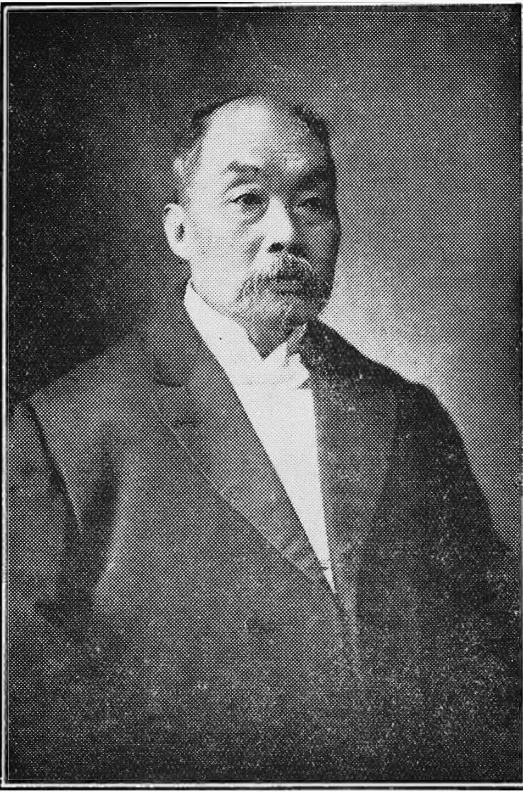

1922年,张謇与梅兰芳等人在南通博物苑味雪斋前合影。

从左至右:姜妙香、姚玉芙、梅兰芳、张謇、王凤卿

(来源:wikimedia.org)

无论多少人劝说、反对,袁世凯执意称帝。最后在举国强烈反对之下,不得不宣布于一九一六年三月二十三日撤销帝制、废止“洪宪”年号,但是他本人仍担任大总统继续统治,并严厉镇压反对者。袁氏完全错估了形势,此时举国滔滔,要他完全下台,反袁之战仍在继续,众多名流都公开发表要他引咎辞职的言论。张謇则在四月十三日给徐世昌写了封长信,要袁辞职。这封晓之以理、动之以情,从方方面面论述袁必辞职的信,其实就是写给袁世凯的。

信中说辛亥革命时,中外人士都认为非袁不能统一全国,所以他才当了大总统。但称帝使袁的“信用落”,而取消帝制又使袁“威望坠”,“无威无信,凭何自立?”。虽然取消帝制,但“号举义旗者”仍不停止进攻,“此无他,不信故不威。不信先伏于人心,故不威乃见于军事”,必须辞职。他又以华盛顿劝袁,如果现在辞职,反对者也会“转而感佩,谓‘命世之杰,其器量果度越寻常,不在华盛顿、林肯下’也”。当然,袁并未听他的劝告。

张謇不仅多次以华盛顿鼓励、提醒、劝诫袁,也曾以华盛顿自省,解决自己的伦理困境。清室退位,民国肇建,张謇是其中关键人物,深获时论好评。但他内心却有深刻矛盾和痛苦,时有煎熬。作为“末代状元”,清朝官员,深受君为臣纲、君臣之义中国传统忠君思想影响。他的行为,是否不忠?符合还是违反儒家的君臣伦理?虽然没有外在压力,但他需要为自己所作所为提供内在“正当性”证明,需要一种内心的道德明证。很少写“理论文章”的张謇,在一九一三年发表了长文《尧舜论》,分上中下三篇。词语虽然古旧,实质却是从契约论的角度论述“君”的产生,论证坚持禅让的尧舜才是人君之极轨,尧舜的意义在于得人而让。在他的阐释中,为天下得人的尧舜之道高于儒家传统的“君臣之义”。尧舜精神的实质在于“尧舜之德相承,而治不必相袭也”,“君”并非神圣不能变更、不能舍弃、不能背叛,潜在的意思是自己的行为符合孔孟祖述尧舜的根本精义,解脱自己的伦理困境。自古以来论述尧舜的文章浩如烟海,数不胜数,但张謇的《尧舜论》中篇却别开生面,竟然是华盛顿与尧舜的“比较史学”。“近世之士,好谈域外,谓美利坚之华盛顿,其于泰西,当中国之尧舜。”确实,全球化时代,“域外”不可避免地进入中华价值系统。他认为尧舜为得人而让,是为圣;而华盛顿也是让,但得人与否由国会、选举决定,是为贤。圣与贤的区别何在?他认为国会、选举所得之人,结果不如尧舜所得之人,华盛顿创建的制度弊端明显:“何以继华盛顿而起者,仅一爱达母足称,而嗣是以往,悉录录中才,而违道于誉,以口舌金钱酒食博选举者,且习之惯而不为怪也。以是华盛顿且不能,则可知华盛顿之贤,而尧舜益夐乎不可及也矣。”爱达母即美国第六任总统约翰·昆西·亚当斯(John Quincy Adams),无论张謇此论是否正确,值得注意的是他提出了美国选举制度“违道于誉,以口舌金钱酒食博选举者”成为习惯,与十年前陈天华“五洲万国,最平等、最自由,称为极乐世界者,岂不是美利坚吗?”形成鲜明对照,十年间国人对美国认识的深化,此亦可见一斑。更重要的是,张謇此文实际是“尧舜华论”,强调华盛顿之贤固然不如尧舜之圣,但现在也很难做到。无论如何,将华盛顿与尧舜相提并论,融入中国传统最高的价值评价体系,意义非同小可。

身着祭天服(上)、西服(下)的张謇(来源:wikimedia.org)

张謇的“华盛顿汤”,折射出清末民初,“华盛顿”作为一个域外政治符号,已被丝滑无碍地编织进中国现实的政治、历史叙事。在推翻帝制、建立共和的现实政治脉络中,华盛顿确是“不二人选”。不过在张謇的思想中,华盛顿不仅具有现实的工具理性意义,还有根本的价值理性意义。每一种文化都有其特定的文化价值、核心标准和最重要的象征符号,“尧舜”是中国传统文化的核心标准和神圣化的象征符号。但文化核心标准与神圣化象征符号并非静止不变,而是在历史中随着不同文化的接触、交融不断变化和发展的,全球化时代更是一种多元、动态、开放的认识与建构的过程。徐继畬的《瀛寰志略》称赞华盛顿“不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公,骎骎乎三代之遗意”已有将华圣化之意,但时代所限,他又不能不明确将华限定在西方历史人物之中:“泰西古今人物,能不以华盛顿为称首哉!”张謇是中国士大夫的典范,他将华盛顿与尧舜并举并论,力图在与异文化交往时,使传统价值系统接纳新元素。传统价值系统稍稍“刷新”并非易事,需要漫长的历史积淀,而且与社会、政治和经济变迁紧密相连。

近代中国阶级、民族生死大搏斗激烈异常,历史场景呈现“快进”。与张謇以“华盛顿汤”盛情款待孙传芳几乎同时,一位名不见经传的年轻记者万里迢迢来到“饿乡”。他写道:“俄罗斯革命的价值不是偶然的呵!……进赤俄的东方稚儿预备着领受新旧俄罗斯民族文化的甘露了。理智的研究侧重于科学社会主义,性灵的营养,敢说陶融于神秘的俄罗斯。灯塔已见,海道虽不平静,拨准船舵,前进!前进!”(瞿秋白:《饿乡纪程》)谁能想到,在此后历史与未来的叙事中,陈天华二十年前憧憬、想象的美式“极乐世界者”,为“饿乡”取代,并相信定将成为“我们的明天”。张謇在中国道统建构中引进的起符号性作用的美国革命领袖“华盛顿”根基尚浅,被迅速剔除,取而代之(后来还取代了尧舜)的是俄国革命的领袖们。

(文中图片均来源于网络 )