牛山微语(续)

□ 赵 鹏

九十一

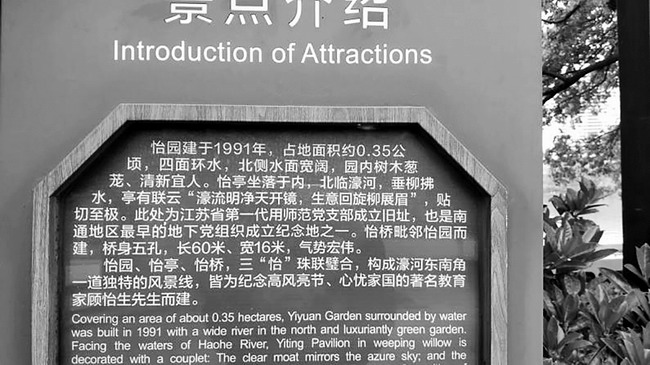

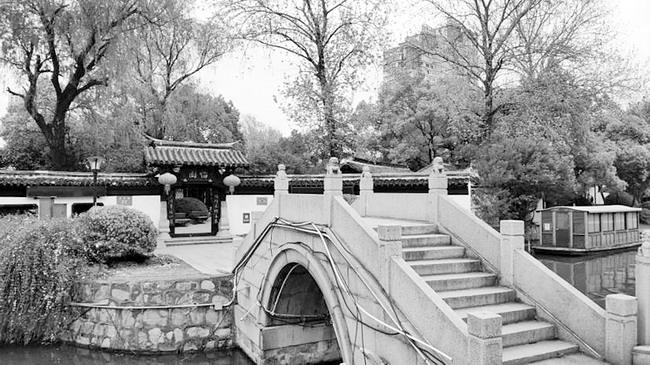

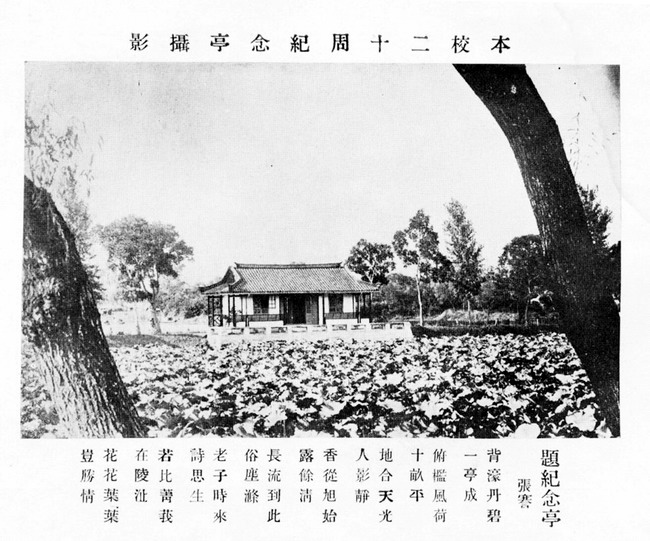

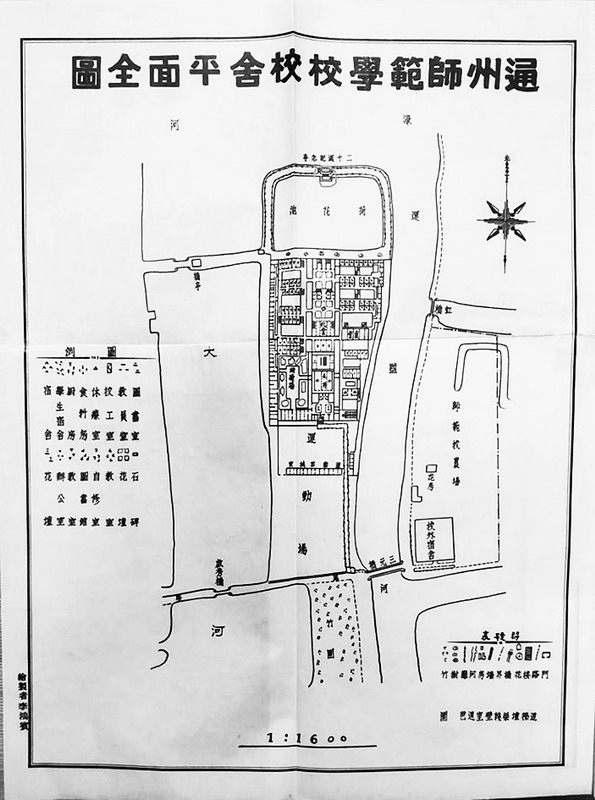

民国十一年为通州师范学校建校二十周年,而这次校庆的纪念亭却是在三年后兴建并落成的。此亭建于师范校北荷花池(又称月潭)的最北端环堤上,其位置大致相当于如今濠南路怡园里的怡亭处,而这个怡亭的外观似乎也是仿造纪念亭的模样,有着复原旧亭的意味。通师的原址上如今已开满饭店,灯红酒绿之馀,留此一角来作为学校的纪念,也颇有必要。

纪念亭建成,张謇有题诗云:“背濠丹碧一亭成,俯槛风荷十亩平。地合天光人影静,香从旭始露馀清。长流到此俗尘涤,老子时来诗思生。若比菁莪在陵沚,花花叶叶岂胜情。”菁莪陵沚,花叶关情,道出张謇对人才的深切期盼。

民国二十四年,一位通师的初二学生葛显琪,在《本校的周围》一文里写到二十周纪念亭,提到此亭“粉白的墙上开着玲珑的窗牖,配着亮光闪闪的玻璃。里面放着桌椅乐器,外面有一转水绿色的栏杆,坐在这栏杆上,[看/能]清清楚楚的看见荷池里的荷花、小鱼、大鱼、水鸥……”,并记下亭内张挂张謇所题的一副楹联:“东则砥原,北则陂池;浅有蒲莲,深有蒹苇。”

这副楹联新编《张謇全集》失收,上联取自鲍照《登大雷岸与妹书》的“东则砥原远隰,亡端靡际……北则陂池潜演,湖脉通连……”;下联则采自韩愈的《郓州谿堂诗》。联语切合纪念亭的环境,似是信手拈来,而正恰如其分。

九十二

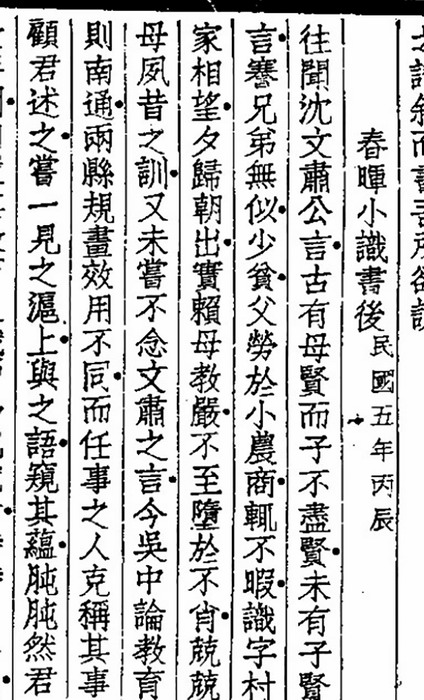

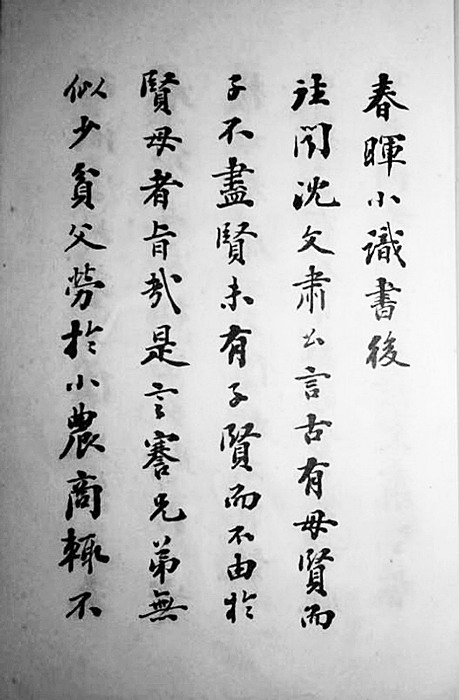

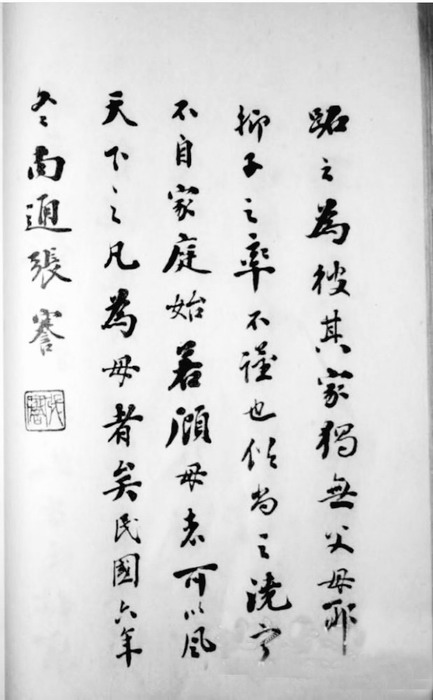

张謇的《春晖小识书后》,全集据《九录》系年作民国五年,此见张謇手书此文,署时为“民国六年冬”。全集受九录系年之累,又添一例。

九十三

且听一个通州师范学校学生所记张謇的逸事。

这是民国二十四年时,一位名叫言有庆的初二学生写的,题目就叫《啬公逸事》。其时距张謇去世也才九年,民间相关的遗闻逸事犹多,并且那时的文风也崇尚朴实,不似后来的多加夸饰,所以该文虽略见稚嫩,叙事却是清楚。其记吃豆之事,与我于别处所闻略有不同,但表达其惜福惜食之意则同也。转录于下:

啬公逸事

张啬公先生不但是中国的伟人,也是世界上所罕有伟人。他生平有下列这几件逸事,值得说给大家听听,并且足以效法的。

啬公幼年在私塾里读《三字经》《千字文》一类书,每次讲解时,他都用心静听,所以轮到他背书,从头至尾,没有一个错字。

夏天夜里蚊虫很多,读书不便,可是他家里贫穷,哪有钱买蚊烟香呢?于是凭着他的聪明,想出一个绝妙的方法:找了两只坛子当做草鞋,把脚伸进去,便可安心读书了!

那时还是科举时代,有一次,他去应州试,名次取得不高。塾师申斥道:“一千个人考九百九十九个,那个不取的便是你。”他听了这话,觉得非常羞耻,于是发奋用功,并写“九百九十九”几字贴在帐顶上,时常记在心头。临睡时,用青竹夹住头发,如果一动,牵动痛了头皮,便起来读书。后来应考,果然考取第一。

他因为家贫,本来起居饮食都很朴素,对人亦谦和。中了状元之后,起居饮食仍是朴素如故,而做人格外宽宏和蔼,一点没有骄傲的神色。有人格的人,是决不会骄傲的。侍从的对他说:“老太爷,你现在可以多造几座房子,娶几房姨太太,要吃就吃,要戏就戏,谁能当住你?你可以做老太爷了……”侍从本想得啬公的欢心,谁知他听了,反而正言令色的答道:“我拚命念书,无非想成功之后,救救一切贫苦的人,规劝享乐而不知苦的人。我再做那些卑劣的事,哪里还能算人!”

这话我们再举“吃豆的逸事”来证明:

他在家里吃豆的时候,都是连豆壳一齐吃下,而家里的人反而把豆壳剩下。他对于此事非常仇恨,他说:“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中粟,粒粒皆辛苦。你们有得现成吃了,还要留下豆壳哩!”

有一次,家里有人吃豆剩眄的壳子,忘记没有收拾,啬公见了,心中很怒,但面不改色,一口气把留下的壳子吃下去了。

后来那人发觉了,觉得实在过意不去,便跪在啬公面前请恕己过,而啬公却更诚恳的劝喻了一番。

他一生努力于教育和实业,把僻居江北的南通造成模范县,且富于著作,所以中外人士莫不敬仰他,崇拜他。

(作者单位:张謇研究中心)

(原载《张謇研究》2025年第1期)