《张謇日记》两则解读

王其康

1883年十二月二十,张謇由沪返通,当天日记载:“返,附‘江裕’船行。雁臣同舟。”查阅《张謇日记》,这是第一条有关王宾(1837-1909,字雁臣)的记载,字不多,内涵丰富,值得解读。

解读之一是时间背景。

此时张謇尚为秀才,刚结束随吴长庆赴朝鲜平定“壬午兵变”的军旅生涯(二次入朝为1883年5月)。此番归乡,正值晚清内外交困之际,中法战争前夕,朝鲜局势未稳,而张謇已从“理画前敌军事”的幕僚转身,重拾书生本色。

同舟的王宾(雁臣),则刚上任“台湾剿办番社”的差事,以五品候补同知身份试用江苏。二人在江涛颠簸中相遇,一为初露锋芒的青年才俊,一为历经宦海的中年官吏,舟中对话或关时局,或涉诗文,更或共为袁世凯师长的渊源,而惺惺相惜。

腊月江寒,“江裕”轮吐着白烟驶离吴淞口。张謇倚舷而立,望水天苍茫,思绪犹萦绕朝鲜烽烟。舱内,王宾展卷未读,与他聊起袁世凯:“季直(张謇字)督课项城时,可觉其桀骜?”张謇苦笑:“少年锐气,然兵策确有天授。”王宾颔首:“昔年授他《论语》,已显韬略之才。”

解读之二是张謇与王宾的交集,可追溯至更早的“袁世凯纽带”。

据《续修霍邱县志》载,王宾为“辛酉年(1861)科府庠拔贡”。

又据《袁世凱轶事》载:“项城当髫龄时(3-8岁称髫龄,笔者注),其养父袁保庆以道员需次宁垣,携之任所,为延霍城王雁臣先生教之读。”“雁臣以友谊不得却,强留六年。”

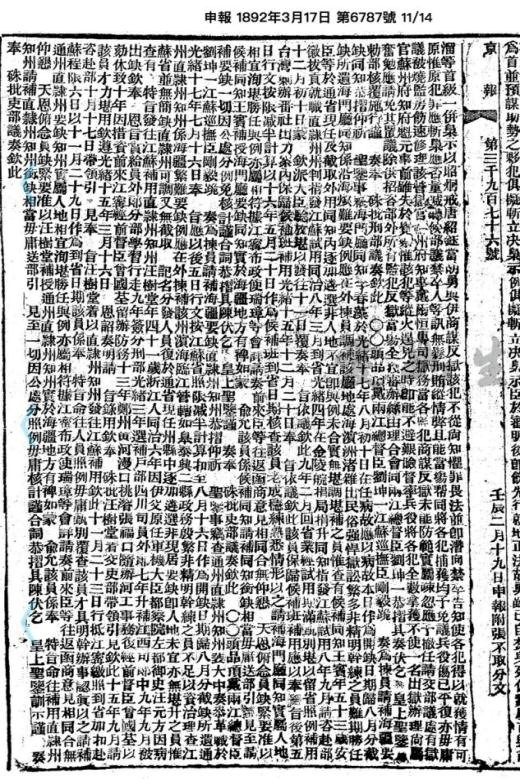

袁世凯生于1859年,王宾任其幼师,是1869年前。因为,壬辰二月十九日《申报》刊有“刘坤一、刚毅联名保举王宾奏书”,其中说到1869年王宾的官职。

两位晚清重臣,联名向朝廷保举王宾担仼海门直隶厅同知,奏书其中写道: “惟查有候补同知王宾,年五十三岁,安徽拔贡,就职直隶州州判,指发江苏试用,同治八年(1869)三月到省。光绪四年,在金陵皖捐局捐升同知(同知为五品,笔者注),指发江苏试用(上海水利厅,笔者注)。八年九月,请咨赴部,十二月初十日,蒙钦派大臣验放,堪以发往,十一日复奏,奉旨依议,钦此。九年二月回省,业经试用期满,甄别堪以留省,照例补用台湾剿办番社出力案内保归候补班补用。”

壬辰二月十九日《申报》

读奏书可知,光绪九年(1883),王宾在江苏“台湾剿办番社”任五品官职,(江苏的涉台湾事务机构,类似现在的“江苏台办”),办公地点在江苏省衙苏州,或是上海(此时上海隶属江苏省)。

王宾于1869年前曾任幼年袁世凯之师,执教六载;而张謇则在1880年袁世凯投奔吴长庆后,受命为其授业。王宾、张謇二人虽未谋面,却因同一学生间接构建了“师承谱系”。此外,王宾的仕途亦与晚清重臣刘坤一、刚毅,紧密相连,这种错综的官场人脉,恰是晚清士人网络的缩影。

解读之三是,王宾这一天从繁华的上海,与张謇到交通闭塞、经济落后的通州,有何公干?按理说,通州不大可能有涉台事务。看次日的张謇日记,似乎有了答案。

张謇乘的这艘“江裕”轮,是上海轮船招商局旗下的一艘明轮蒸汽船,1873年由江南制造局建造,从上海至通州,一般行程是8一12小时。

张謇在次日的记中写道:“由芦泾港之通州。寓肯堂宅,晤晴谷年丈。”舟至芦泾港,夜色如墨,二人踏着霜板登岸。寄宿范肯堂宅中。

范当世(1854-1905),清末文学家。初名铸,字无错,后字肯堂。江苏通州人,十七岁院试为廪贡生员,但此后九次科试不第。25-28岁后负笈出游,从张裕钊学古文,又与吴汝纶、陈三立等结交,所作散文属桐城一派。也能诗,与弟钟、铠齐名,称通州三范,著有《范伯子诗文集》。1892年(光绪十八年)38岁,应北洋大臣、直隶总督李鸿章之请,仼家庭教师4年之久。

《范伯子诗文集》

范当世与张謇之间有着深厚且真挚的友情,堪称“生死之交”,这段情谊在晚清文坛与南通地方史上留下了浓墨重彩的一笔。

清同治八年(1869),十六岁的张謇与十五岁的范当世相识为友,两人年纪相仿,意气相投,从此过从甚密。

光绪五年(1879)十一月,张謇母亲病殁。次年春,张氏父子四处寻觅茔地而未得。范氏父子得知后主动让地于张,范如松命其子范当世作《归田券》。

清同治辛壬间,张謇与范当世同登剑山,僧请题雷神祠联,两人仿联句例口占成之。张謇所著《张季子九录》中,收录有与狼山题名坡崖壁上相同的联句,此对联的由来,他也作了详细记载。后来范当世抱疾与张謇等一道致力兴办家乡教育,参与筹办学堂,为当地教育事业的发展贡献力量。

范当世与张謇的友情堪比唐代元稹与白居易的“元白之交”,他们在生活中相互扶持,在文学创作上相互交流,在事业追求上志同道合,其“生死之交”留下了一段感人至深的佳话,成为后人眼中交友的典范。

说到张謇与顾曾烜,如同与王宾一样,也是忘年交。

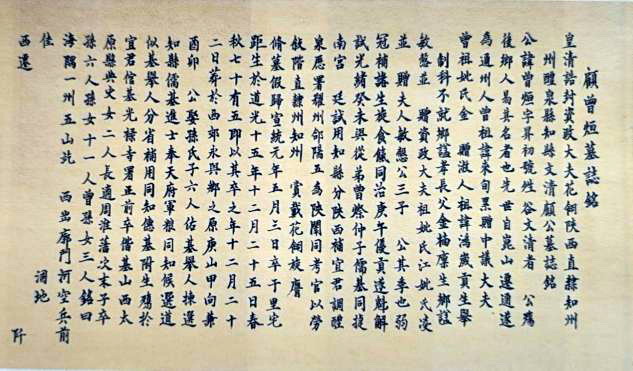

顾曾烜(1835-1909),字晴谷,晚年号方宧、方宧老人。江苏南通人,清光绪九年(1883)48岁时中进士,1890年后曾任陕西耀州知州、醴泉知县等职。他在任期间实施多项救灾措施,如缓征赋税、借贷抢种、设局筹赈,有效缓解了醴泉县旱灾。其救灾理念与举措写成了《癸甲振灾记》,被收录于《续修醴泉县志稿》。碑刻《癸甲振灾记》拓本,现藏于南通中华慈善博物馆。

顾曾烜著作颇丰,其中有《方宧酬世文》《方宧文录》各四卷。1883年,顾曾烜,弟曾灿、仲子儒基,同科中进士,捷报传来,轰动朝野学界与通州大地,王宾对此也是有所耳闻。

张謇对顾曾烜十分敬仰,于光绪二十年八月初一(1894.8.31),写有“顾夝谷先生六十寿序”,其中一段情深意切:“謇每私从先生子启我、聘耆(曾烜仲子,名儒基,同科进士)、未航(曾烜尗子,名似基,举人)昆季先生之为政,其于民事,无巨细无之而或苟也,犹先生之为文;政之成不期禄于外,而期心之谦,犹先生之为人。是则先生之异于世儒也。先生之举进士,年已近五十,又数年而始之官。往时语謇矣,吾宦十年必归。夫既宦矣,归岂其可券?而今年十二月先生寿六十,计所谓十年之期,则既近矣。”

这段寿序既是颂扬,亦含慨叹,展现了顾曾烜作为传统儒吏的操守与局限,也透露出张謇对时代与士人命运的深刻反思。

(顾曾烜墓志铭)

解读两则张謇日记,还原了1883年十二月二十、二十一两天,张謇不辞辛劳,陪王宾从上海至芦泾港上岸后,先到寺街,夜宿范当世家,醒后再至城西,拜访新科进士顾曾烜。顾府茶烟袅袅,四座高谈,竟忘窗外岁暮飞雪,场景是何等有趣。

这次张謇与王宾面交虽短暂,却为此后深交奠定了基础。1893年王宾赴海门直隶门任同知,推蚕桑、社仓等民生新政;1894年张謇则中状元、兴实业,两人合作愈发紧密。而1883年冬的那一叶舟船,恰似时代洪流中的隐喻:士人的命运在此交汇,继而各自驶向更广阔的江海——张謇成为“实业救国”先驱,王宾则以“问心犹可对神明”自勉,终成海门百姓口中的“民之父母”。