史海钩沉:

近代名人徐乃昌与王潜刚的交往

王其康

(来源:江海文化 2025年09月11日)

徐乃昌(1869—1943),字积余,晚号随庵老人,安徽南陵人,出身仕宦望族。光绪十九年(1893)中举,二十七年(1901)出任淮安知府,特授江南盐巡道,主管积谷、厘捐、赈捐等事务,并督察通海垦务。光绪二十八年(1902),他受命赴日本考察学务,归国后提调江南中小学堂事务,总办江南高等学堂,督办三江师范学堂(今南京大学前身之一),对晚清教育改革贡献颇多。辛亥鼎革后,徐乃昌隐居上海,潜心古籍收藏、校勘、刊刻及金石研究,成为近代著名的藏书家、金石学家、方志学家和出版家。

▲徐乃昌像

徐乃昌与张謇的交谊始于1897年前后,正值张謇创办通海垦牧公司之际。当时,传统盐法旧规严重限制了盐丁大规模开垦,给张謇的垦牧事业带来巨大阻力。然而,时任江南盐巡道兼督察通海盐务的徐乃昌,多次亲赴海门、吕四考察,给予了张謇鼎力支持。

张敬礼儿子张光武在《百年张家》一书中指出:“张謇、张詧创办盐垦公司的成功经验,为淮南盐区指明了一条废灶兴垦、调整产业结构的出路。”这一变革不仅解决了苏北饥民的生计问题,也为大生纱厂提供了稳定的原棉供应,最终促成“废灶兴垦、工农接壤”的繁荣局面,堪称多方共赢。

徐乃昌对张氏实业的支持远不止于政策层面,还积极为大生纱厂劝股引股,并多次亲赴南通唐家闸考察,与张謇“谈竞夕”,共商发展大计。

徐乃昌与张氏家族的关系,起始于盐垦,发展于联姻。张詧(张謇兄)之子张敬礼,娶徐乃昌之女徐筱畹(字姮)为妻,两家结为秦晋之好。

张光武在《百年张家》中写道:“四祖父和祖父至交中,先有沈燮均与祖父首结亲家。之后祖父又与刘桂馨、章维善结亲,刘与沈一样,为大生六董事之一。最后就是父亲与母亲的联姻。外祖父徐乃昌既是祖父和四祖父多年至交好友,又是事业伙伴。现在想来,祖父张詧为张氏事业,可算竭尽心智,倾家以赴,不遗余力了。”这场联姻不仅是传统士绅家族的惯常策略,更凸显了徐乃昌在张氏实业版图中的重要地位。

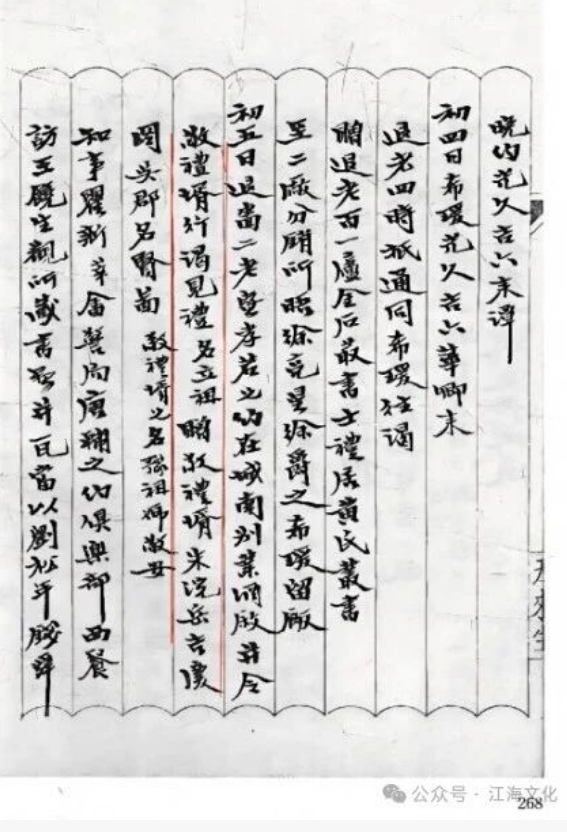

据《徐乃昌日记》(下简称《日记》)记载,早在1922年农历三月初五,张敬礼与徐姮的“谒见礼”(类似订婚仪式),便已举行。当日,徐乃昌赠予女婿一份珍贵礼物:朱浣岳所绘《吴郡名贤图》,此图系清代苏州藏书家顾沅辑录的吴地先贤画像集,由孔继尧摹绘,共收录570人,原刻石于沧浪亭名贤祠,具有相当高的历史与文化价值。赠礼既体现了徐乃昌深厚的文化底蕴,也彰显了对两家联姻的郑重其事。

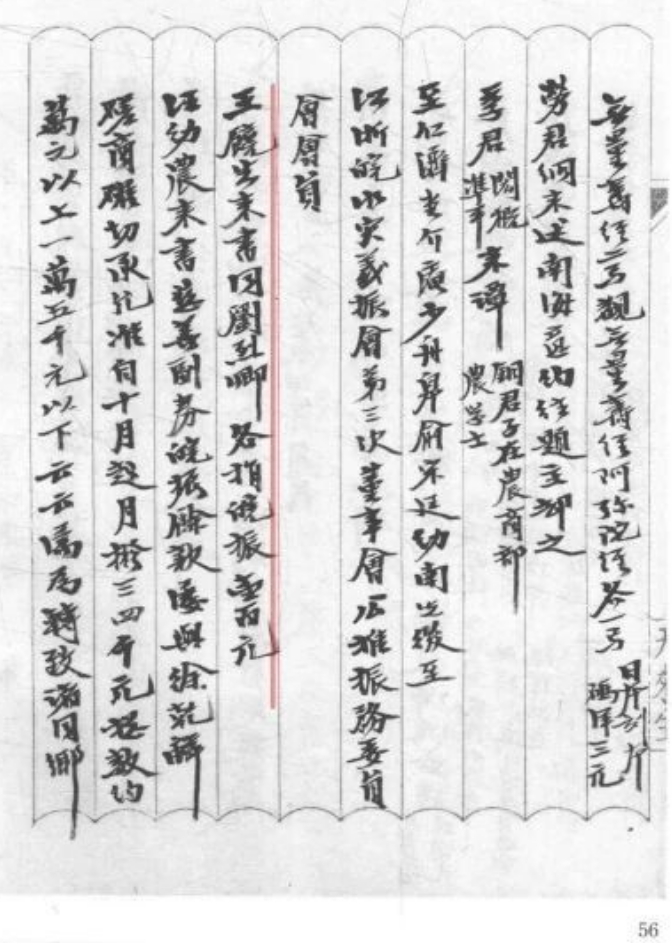

▲《徐乃昌日记》 书影

▲《徐乃昌日记》中记录张敬礼向徐乃昌行“谒见礼”页面

徐乃昌不仅深度参与了张氏实业的经营,更在南通的文化界、商界、金融界及佛教界,构筑了广泛的人脉网络。他与王潜刚、章希瑗、束勋直、徐贯恂、费范九、冯光久、梁晋卿等名流的密切交往,使其成为了近现代南通发展史上不应忽视的人物。

然而,令人遗憾的是,关于徐乃昌的研究,却鲜有开展。

张光武在《百年张家》中指出:“当代张謇研究中,徐乃昌的名字始终处于学术视野的盲区,这一研究空白直接导致张謇研究中的若干关键节点长期存在模糊不清、难以定论的情况。这种学术缺失,无论是对历史真相的还原,还是对历史人物的公允评价,都是一种遗憾。”笔者对此观点深以为然。

本文谨以《日记》中涉及王潜刚的若干记载为切入点,对徐乃昌的生平事迹作简要梳理,以期抛砖引玉,为今后系统研究徐乃昌与南通地方文史的深层关联,提供初步参考。

崇川相遇是乡谊

王潜刚(1872—1947),字饶生,号度公,晚年又号观沧居士,安徽霍邱县河囗人,江苏海门直隶厅同知王宾次子,随父久居于通州城的南关帝庙巷“海⻔府”(南通市级机关幼⼉园旧址)。王潜刚幼承家学,善诗文,工书法,精鉴赏,富收藏,21岁即入仕,一生辗转山东、安徽等地为官。

▲王潜刚

《日记》显示,早在1920年徐乃昌与王潜刚就有了交往。

1921年-1934年,南陵县多次遭大旱,粮食绝收,灾民饥馑。徐乃昌虽寓居上海,却心系家乡,四处募捐,并数次从安南(今越南)购回大米赈济灾民。其中,作为安徽老乡,王潜刚积极响应,慷慨解囊,襄助灾民渡过难关。

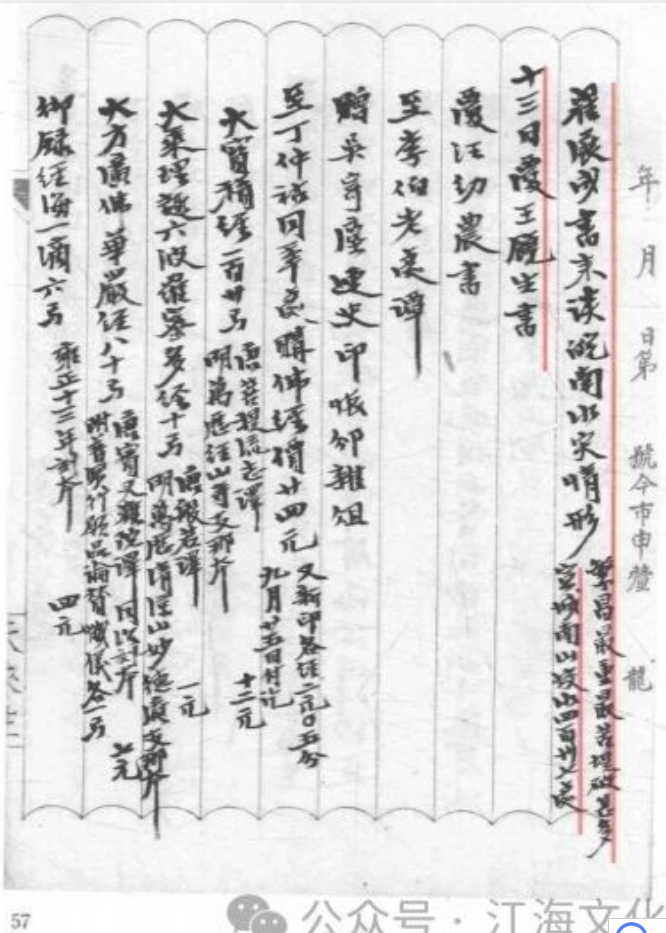

▲《徐乃昌日记》记录徐乃昌、王潜刚等向南陵灾民捐款页面

章希瑗是安徽铜陵人,成为张謇助手后,在南通逐渐立足,选址在濠河南畔,营建宅邸,取名为“五松别业”(现南通体育公园內),此名来源于其故乡名胜五松山。

五松别业落成后, 安徽老乡络绎不绝,常常宾朋满座,余寿平、王潜刚、梁缙卿等都是常客,经徐乃昌撮合,这几家陆续成了姻亲。

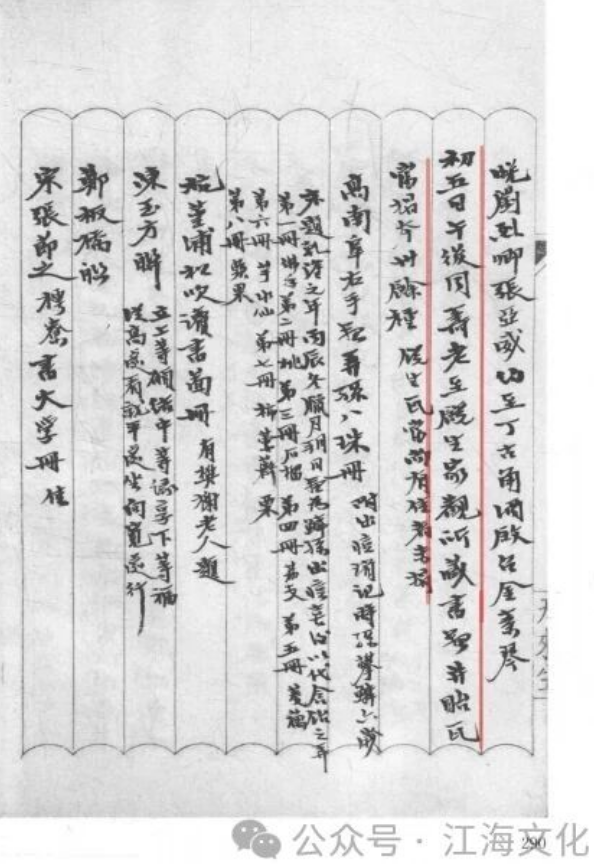

▲《徐乃昌日记》记录参观五松别业页面

▲现修缮一新的五松别业

《日记》记录,徐乃昌促成了王潜刚五弟王家榘与清末名士余诚格之女余香簃,结为秦晋之好。

余诚格(1856—1926),字寿平,号至斋,又字去非,号愧庵。安徽望江⼈。光绪⼗五年(1889)进士,历任⼴西按察使、湖北布政使。宣统三年闰六月(1911年8⽉)任陕西巡抚,同年八月调任湖南巡抚。

王潜刚的五弟王家榘(1901-1991),字懋生,生于南通“海门府”,他精国⽂,擅书法,长时供职于国民政府,历任国防部长机要秘书、“总统府”参事等职。抗日战争时期,他主掌抗日史料的收集和保管事务。

顾祝同在庆贺王家榘八十寿时曾手书:“懋生蓄道德,能⽂章,与余相处垂四⼗年,帷幄机密,赞理实多,客地过从,道义弥笃。观其比肩协德,肯构众贤,而又乐道葆和,守谦接物,致年龄加增,体力益健,是诚荀⼦所谓美意⾜以延年者也。今欣逢其寿辰,特书数言,同资祝福。”

▲ 王家榘八十寿时夫妇合影

徐乃昌、王潜刚为安徽老乡刘烈卿、江干卿两家联姻,不辞辛劳。刘烈卿是安徽六安人,迁居南通丁古角,与王潜刚的“海门府”隔一条南大街,他们是老乡也是近邻。

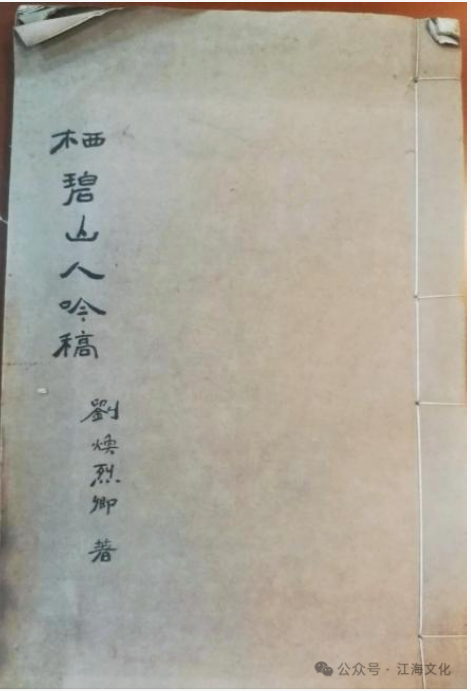

刘烈卿著有《栖碧山人吟稿》一书,其中有一首《江上怀饶生》:“江上顽云挟雨飞,绕堤烟柳绿成围。故人一棹冲波去,底事言归尚不归。”此诗反映了旧时士人交游中的离别常态,“言归不归”则隐喻对世事变迁、聚散无常的感慨。

▲刘烈卿著《栖碧山人吟稿》

徐乃昌是爱恨分明的君子。1904年受清政府派遣赴日本考察学务。在一次日本学校的集会上,日本军国主义者公然宣扬侵略中国的言论,声称要夺取中国东北。徐乃昌听后极为愤怒,当场拂袖而去,不久便愤然回国。抗日战争期间,上海沦陷后,徐乃昌闭门不出,拒绝与投靠日伪的安徽旧友王揖唐、梁鸿志、罗振玉等人往来。他教导子女诵读文天祥的《正气歌》,并在临终前告诫家人:“中国人要有志气,学伯夷、叔齐,宁饿死首阳山下,不当亡国奴。”

书斋往来话金石

徐乃昌是近代著名的藏书家、学者和出版家,他在古籍整理和出版方面贡献卓著,其中主编的《安徽丛书》是其重要学术成果之一。

徐乃昌在1930年编纂该书,1932年开始出版,至1936年完成共30种,360卷。第一期(1932年影印本):收录《禹贡今释》《毛诗异义》《韩诗外传校注》等12种,共61卷,装帧为2函16册,白纸线装。第四期(1935年影印本):收录凌廷堪(凌次仲)的《校礼堂全集》,包括《礼经释例》《燕乐考原》等8种,共78卷,装帧为2函26册。该丛书采用影印方式出版,部分版本附有藏书家邵章的藏书票,具有较高的版本价值和收藏价值。

《安徽丛书》系统整理了安徽学者的重要著作,涉及经学、史学、金石学等领域,如凌廷堪的礼学研究、徐乃昌本人的金石考订等。该丛书不仅保存了大量珍稀文献,还推动了安徽地方文化的研究,受到学术界的高度评价。

徐乃昌邀王潜刚参与该书编辑,在《日记》中有多处详细记录:

“1931年4月2日 昨任心白来书,述及王饶生对于编印《安徽丛书》意见,谓皖省理学、文学均较各省为盛,就婺源、桐城两邑言之,朱紫阳、戴东原、江慎修,方、姚诸公刊见之书,卷帙已不胜其烦,若以全省鸿著,巨细无遗、卷帙之多,恐驾《永乐》《四库》而上之,未免太不经济。深愿乡前辈创此伟大事业,嘉惠于东南文献者至巨,早日观成,以慰喁望。尤冀于阐幽抉微,多加注意,庶使怀瑾握瑜湮没不彰者,悉得一一表扬,功德宏伟,真不在大禹下矣。复王饶生书。来书询(安徽丛书)编印简章,江彤侯先生主持其事。覆以正筹备、所拟简章尚末印出,心白传述尊旨,至为钦佩,鄙人前亦喜得宾虹先生同意,然商待编审会议定也。现正征求善本,公能以所藏先示一目香?函公在聘请会员之列,稍迟当有函聘也。”

“4月3日 覆任心白书。饶生所论编印《安徽丛书》极中肯繁,与鄙见相同、来书并饶生函,已送交编审会参考。”

徐乃昌与王潜刚志趣相投,都酷爱收藏。

徐乃昌的藏书数万卷,与刘世珩、缪荃孙等藏家齐名。他校刻的《小檀栾室汇刻闺秀词》《随庵丛书》等,被王国维誉为“儒吏风流总不如”。他还曾将部分藏书捐赠给南陵民众教育馆,可惜抗战时被毁。

而王潜刚雅好⽂物,他的书斋“观沧阁”收藏字画、古物、丛帖甚多,有许多稀世珍品。例如:董其昌临《淳化阁帖》全部真迹,蔚为⼤观。明末清初书法大家王铎的书法真迹,有逾200件以上。他还得以裴景福(安徽霍邱的收藏⼤家,其妹裴景芳嫁于王潜刚六弟王家栋),收有历代名家真迹与名帖,自晋唐以下至宋元书法,合起来有百种之多。

《日记》记载,徐乃昌在1922年农历三月十一日,在“海门府”观赏藏品:“至饶生家,观所藏凤翔砖,赫连氏时物(大夏时期),黄县丁氏藏(王文敏日记曾言之),魏灵光寺塔铭,黄县(隶属山东烟台)丁氏藏,均极佳。又观泉币,亦佳。”

时隔一月,四月初五,徐乃昌再次造访王家,同去的有王潜刚亲家余诚格。《日记》记载:“午后同寿老至饶⽣家观所藏书画,并购瓦当、善本卅余种。饶生瓦当尚有佳者专捐。”可见徐乃昌对珍贵藏品铭记在心,已近痴迷。日记中提到上佳的瓦当,王潜刚“专捐”给谁了,不得而知。

三月十一日的日记中,徐乃昌对王潜刚家中黄县丁氏的古董称赞有佳。半年后,在十月初九的日记中,又有了补充记录:“王饶生官登州监督(山东烟台海关监督),适黄县丁氏砖瓦、造象、塔铭出售,饶生所得撷其精华,中以凤翔专,赫连时物(王文敏日记曾言之),魏灵光寺塔铭最佳。”

1932年农历二月初五,徐乃昌与王潜刚两人有了大手笔交易,《日记》载:“新购霍邱王饶生藏程绵庄(廷柞)《易通》一书:前有李绂序、晏斯盛序(附礼)、方苞札代序,侄孙廷馈序、乾隆庚申自序,道宁堂本。四月廿九日交来青阁还。《易通总目》,序目十四叶。《易学要论》二卷,九十七叶,《周易正解》十卷,三百十九叶。《易学精义》一卷,五十三叶。《占法订误》一卷。附,二十四叶。”

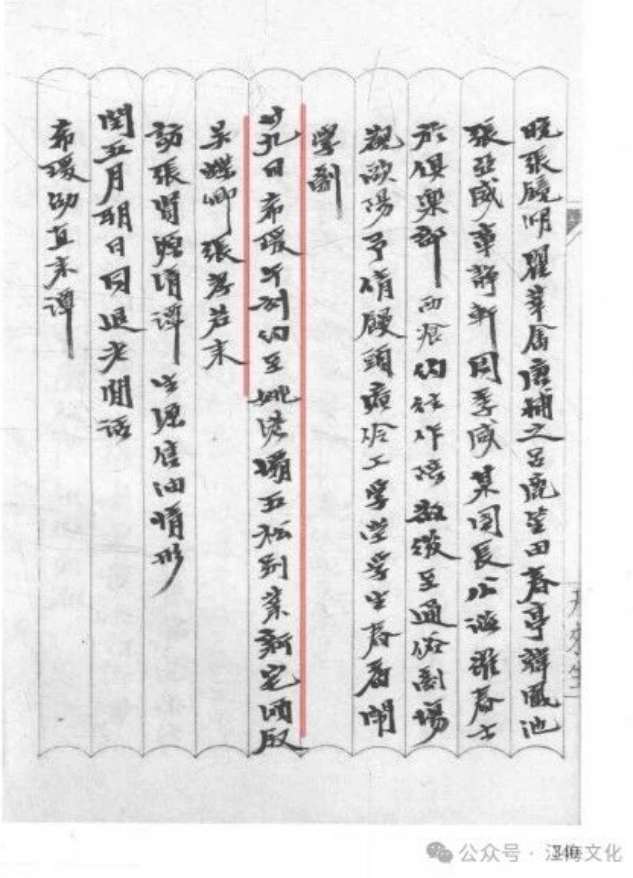

▲《徐乃昌日记》中记录其数次观赏王潜刚藏品页面

上述史料可见,徐乃昌与王潜刚在文物收藏领域志趣相投,相互成就。1932年,北京琉璃厂师左斋精印出版了王潜刚的《观沧阁贴》上下两册;1935年,商务印书馆又推出其编著的《观沧阁藏魏齐造像记》,这部著作对研究六朝佛教美术和石刻艺术,具有重要的学术价值。尤为可贵的是,王潜刚所著《清人书评》堪称书法理论经典,其以深厚的学养和独到的见解,系统评述清代书法名家,至今仍为书法界所推崇。

2020年,鉴于王潜刚在文化领域的卓越贡献,安徽省霍邱县政府将其列入霍邱县名人堂。笔者期待同为文化名人的徐乃昌,也能早日被南陵县名人馆收入,使这两位文化大家的学术成就,得到更广泛的传播和纪念。

在商言商助大生

1912年,徐乃昌入围张氏实业后,被推选为大生纺织公司股东会董事,积极参与经营管理。

然而,1926年张謇去世后,加之国运不佳,张氏实业渐呈败像。朱江著《大生档案》有两条记载足以佐证,抄录于下:

一、1927年12月31日,江苏省政府发布第2830号训令,通缉张詧,次年张詧位于南通城和海门常乐的家产被封。张敬礼痛心又无奈,“旁遑再四,计无所出,惟综合数年来进行经过,泰半限于财力。今日欲争是非,则无此力量;欲求疏解,仍苦无钱”。

二、1928年5月30日晨,张敬礼与徐姮结婚,为了防止淞沪警备司令钱大钧抓捕张詧,婚礼几乎是在秘密状态下在上海大华饭店进行的。据张敬礼5月29日的日记:“晚宴,证婚人亦未敢下楼,十时,寄复来,闻已与坤宅商妥,即就今夜午进行婚事,以避免明朝之厄。一时布置就绪,知之者仅三数知已而已。二时许,新人车到,途次清净,毫无人声。三时行礼,仍以西式参以旧式,证婚人赵蜀琴先生,介绍人丁、吕二冰人,赞礼张作翁,男傧相为丁、吕二世兄,女傧则五姊及徐八小姐而已。四时许,礼成,客尽散,例行送房之礼。四时半寝,东方已鱼白矣。”

上述两条记载显示,后张謇时代,张氏家族,每况愈下。张敬礼早在1922年就向徐乃昌行了“谒见礼”,孰料6年后的大婚办得如此灰暗。

尽管张氏家族开始走下坡路,徐乃昌却不弃不离,以常务董事和监事身份,经常坐镇大生公司,协助亲家张詧和张孝若,参与企业运作。因此,在如何治理大生公司上,难免会出现与王潜刚意见分歧。

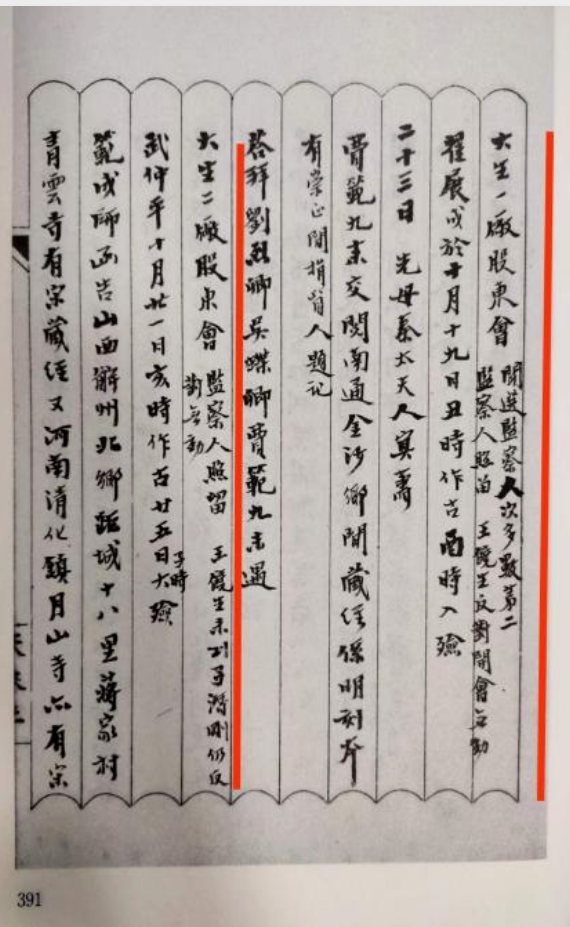

1932年农历十月二十二记:“大生一厂股东会,闻选监察人,次多数第二。监察人照留。王饶生反对,开会无效。”这里的“次多数第二”,指的是票选监察人时,徐乃昌名列于次多数的第二。但是,由于本次股东会遭反对,议案不能讨论,所以只援例改选了监察人。

王潜刚十月二十二日的发言,颇具深意。《大生集团档案资料选编》(下简称《选编》)记载,他在大会指出:“此次开会公告中未列议案,手续殊不完备,故本会拟不合法。”并提交了详尽的意见书,强调股东会议程应符合《公司法》规范,议案应事先告知以便充分酝酿。这一合规性诉求,来得突然,令现场气氛凝重尴尬。故而,次日他委派了长子王默谦代为与会,此做法既保持了原则立场,又体现了处事智慧。最终经两日充分讨论,议案获得圆满通过。

第二天《日记》记载:“大生二厂股东会,监察人照留。王饶生未到,子潜刚仍反对,无效。”

▲《徐乃昌日记》中关于二次股东会的记录

▲朱江著《大生档案》

这一天日记,徐乃昌怎么会将王潜刚误写为王饶生之子呢?原来事出有因,也算是个掌故了。

查《选编》才知,原来《日记》中记的“子潜刚”,在会议记录中是“王度公之代表王默谦”(1903-1954,讳孝兕)。

“度公”是王饶生的号,“潜刚”则是其大名,而“饶生”为其字。旧时文人交际多称字、号,以致徐乃昌在《日记》中误记为两人了,这从侧面也反映了传统社会中称谓习俗的特点。

《选编》记载,这两次股东大会主席是张孝若。

张怡祖(1898.2.8-1935.10.17),字孝若,张謇之子。1926年张謇逝世后,继任大生纱厂等企业的董事长。

1934年,大生二厂亏损严重,《选编》记录,农历一月初二,张孝若主持股东大会商讨对策,王潜刚作了长时间发言,力主查帐,会上与董事发生争执。他的结束语是:“董事会不能把股东看作敌人,股东也不能把董事看作敌人。”(众鼓掌)可见当时会场气氛有多激烈。

这天《日记》中徐乃昌没有记录会议,或许没参会,也或许心情不悦,未作记录。

此日后,《日记》有两则与大生二厂前景有关的内容,均涉王潜刚。

1934年农历十一月十一日,《日记》写道:“大生二厂股东会,余旭士昆仲提议案交法院淸理,议决股东推举五人检查帐目,谋复活。约期三月或六月。”王潜刚被公推为五人查帐召集人。

1935年农历七月二十七日,《日记》写道“敬礼来函,二厂开会,纠纷难免。”

徐乃昌所言“纠纷”,在《选编》有记载。张孝若在主持股东大会中直言:“现在六月的限期到了,复活仍无希望,惟再召集股东诸公商量办法。”而作为五人查帐召集人的王潜刚,此期间已于北平履公职,只好委派居住在上海的六弟王家栋出席(股东会在上海召开),转告了他向大会“辞去召集人”的请求。经大会商讨,同意王潜刚请求,并决定大生二厂不再查帐,直接进入请算破产。

翻看《日记》,1935年农历七月二十七日后,再未出现涉有王潜刚的记录,两人的交往是否中断了,是个谜。

纵观《日记》,徐乃昌、王潜刚同为安徽老乡,又都有浓郁的文人情怀,交谊深厚。在治理大生公司上,虽意见相左,但两人在商言商,光明磊落,不因创始人离世而懈怠,更不以私谊而废公事,值得一书。

(作者注:感谢赵鹏先生提供部分史料)

供图:作者

(作者简介:王其康,退休医生,南通市作家协会会员、南通市江海文化研究会会员,出版过多本医学专著及散文集。2008年后,热衷研究家史,并挖掘整理西南营历史文化资料,先后发表纪实文章近百篇,编著《西南营杂记》,由中国华侨出版社出版。)

(编发:胡泓石)