●《张謇研究(2024)· 成果精选》 ●

南通张謇和无锡荣氏兄弟

罗一民

长江最下游的江苏境内,沿江两岸矗立着两座了不起的城市。一座是江南的无锡,一座是江北的南通。100多年前,这两座城市都是中国近代民族工业的发祥地,中国早期现代化的先驱城市。回顾这两座城市的崛起和发展,审视两地在中国早期工业化、现代化的历史进程,不得不从南通的张謇和无锡的荣氏兄弟说起。

痴心爱国,实业强国

张謇出生于1853年,比荣氏兄弟荣宗敬(1873年生)大20岁,比荣德生(1875年生)大22岁。张謇和荣氏兄弟一生均以爱国为重,苦心探求救国途径,不断追求强国梦想,不约而同走上了实业强国的道路。

在张謇看来,爱国首先要救国,救国的当务之急在于强国,而强国的根本在富国,富国的基础,在以工业为主体的实业。“国非富不强,富非实业不张,强国富民之本实在于工。”因此,张謇决定“为中国大计而贬”,放弃状元身份和美好仕途,投身于不为人看好的经商办厂之路,“捐弃所恃,舍身喂虎”。

无锡的荣氏兄弟与张謇一样,也是杰出的爱国主义者,也是从爱国出发走向实业强国的道路。荣宗敬常说:“爱国之情,未敢后人。”他晚年在回顾自己创业经历时说道:“从事实业30年,不敢说对国家社会有多少贡献,但确信无疑的是,只要自己做得到的,任何艰难困苦都在所不辞,也是尽国民一分子之义务而已。”

著名教育家蔡元培称颂道:“无锡荣氏身为商界巨擘,非为个人谋财致富,而致力社会公益,尤其是兴办教育,称誉海内,堪称张謇第二。”

立足东南,助推华夏

张謇创办的实业,直接增强了国家的经济实力,又示范引领了中国的民族产业发展。正是在这个意义上,胡适才称张謇是造福几百万人、影响全中国的开路先锋。为了实现宏伟的实业强国志愿,张謇不仅在南通创办现代化实业,还在江苏及东南地区投资创办、合办或支持创办各类企业。其中有宿迁耀徐玻璃公司、镇江大照电灯厂、海赣垦牧公司、江苏铁路公司、上海大生轮船公司、吴淞江浙渔业公司、左海实业公司、景德镇江西瓷业公司等等。

同样的,荣氏兄弟经过20多年的艰苦奋斗,在20世纪30年代初,已在上海、无锡、汉口和济南拥有面粉厂和纺织厂21家。到1936年,茂新、福新等12家面粉厂每天可产出面粉96500袋,占全国产量的32.7%。当时9家纺织厂拥有55万多纱锭、6万多线锭、5000多台布机,纱锭总数占全国26%。因此,荣氏兄弟被世人誉为“面粉大王”和“棉纱大王”。荣宗敬自己也说,他们担起了半个中国的衣食事业。

深耕故里,造福桑梓

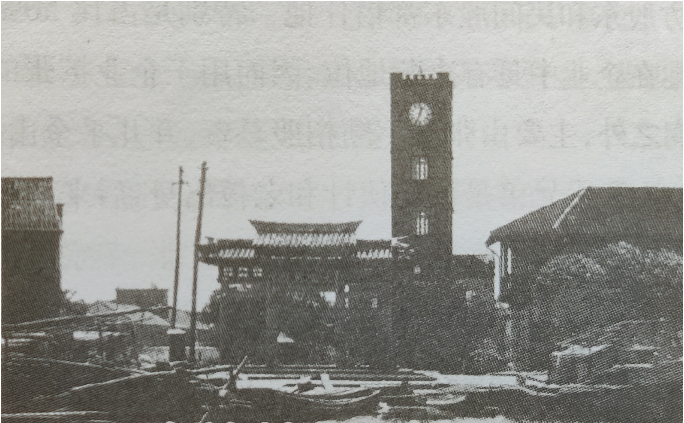

1895年张謇创办的大生纱厂外景

张謇在成功创办以大生集团为核心的一系列现代实业的基础上,在家乡南通全力推进各方面的现代化建设。他开办了370多所从小学到大学、从普通教育到特殊教育的各类新式学校,他创建了南通博物苑、图书馆、更俗剧院、翰墨林印书局、伶工学社、《通海新报》、电影公司等一系列中国早期现代文化设施。

张謇还秉持现代化的理念,在家乡全力推进城市现代化和地方治理现代化,使南通成为全国知名的“模范县”“中国近代第一城”。1921年荣德生在参观了南通以后,就由衷地说道:“南通成为模范县,就是因为有一个张謇,如果全国各地都有张謇这样的人,则不愁国家不兴。”

荣氏兄弟常教育子侄辈要爱国、爱乡,“有力量要贡献社会”。他们自己更是身体力行,热衷公益事业。他们在1915年就开办了苏南第一家私人设立的、对社会免费开放的公共图书馆——大公图书馆。1916年他们发起资助修建无锡最早的城市公路,组建无锡公共汽车和长途汽车公司。他们还在无锡城乡捐资修造了大小桥梁上百座,最著名的就是被称为“江南第一大桥”的宝界桥。他们还创办了10多所中小学,最著名的就是公益工商中学,走出了钱伟长、孙冶方等一大批全国闻名的科学家、经济学家、社会活动家。

1947年,在企业面临困境、国家战火纷飞的时候,荣德生还出资创办了私立江南大学。他们还按现代工厂和社区管理理念创立劳工自治区,既提高了企业效率,又提升了职工的福利水平。他们为了把家乡无锡打造成全面现代化的先进城市,精心谋划和积极推动了“大无锡规划”。有学者认为,荣氏兄弟当年在家乡的所作所为,是以工业化推动城市化的一个典型案例,是工业化时代企业家带动社会转型的体现。

著名学者、教育家钱基厚称赞荣氏兄弟不尚空谈,以实业家办教育,可与南通张謇媲美。

经营扩张,各有异同

在资金来源方面,张謇偏重于集资募股。在早期的大生纱厂和后来的大生集团企业中,张謇所占股份极少(创办大生纱厂时只入股2000元)。但由于官方股东和民间股东都信任他,特别是占比50%左右的官股全权交付他经营,他在企业中具有决断地位。因而用于企业扩张的资金,除了现有企业产生的利润之外,主要由张謇不断招股募资,并几乎全由他决定使用方向。

荣氏兄弟是钱庄伙计和老板出身,后来才创办实体企业,因而他们特别注重和善于利用金融工具进行企业扩张。荣宗敬说他办企业的基本诀窍就是“以一文钱做三文钱的事”。他还积极向钱庄、银行投资持股,以便“我搭上一万股子,就可以用上他们十万、二十万的资金”。荣德生也说自己多年用功研究西方经济学说,遵循市场竞争规律,善于运用企业自有资金和银行贷款,促使企业快速扩张。但很奇特的是,荣氏企业采用无限责任公司形式,即公司对债务负有无限清偿责任,风险无限大,这在当时中国大型民族工业企业中是独一无二的。他们对此有着不同于常人的理解,认为承担无限责任就会使银行和客户信得过,便于企业经营扩张,而且可以使荣氏家族,包括子侄辈牢牢掌握企业。

在企业扩张所得财富的利用上,张謇与荣氏兄弟也有所不同。张謇主要将财富用于办教育、搞城市建设和地方自治。而荣氏虽然也热衷公益事业,但主要是不断扩大再生产,使企业越办越大,越办越多,并延续不断地发展下去。从办厂意义上说,荣氏更为成功。胡适就认为,张謇虽然造福一方,影响中国,但他终因开辟的路子太多,担负的事业过于伟大,不得不抱着许多未完的志愿而死,因而是一个失败的英雄。

学习借鉴,相互支持

张謇和荣氏兄弟在实业强国的不懈奋斗中,不仅创造了巨大的物质财富,而且为人师表,共筑商魂,留下了宝贵的精神财富。

辛亥革命后,张謇在北京出任农商总长,荣德生专门拜访。他们谈及立法对于经济的保护作用时,双方都对法律在商业经营当中的重要性有深刻的认识,颇有共鸣。

1919年,荣氏兄弟在无锡筹办申新三厂的过程中遇到阻力,张謇致函江苏省省长,对荣氏兄弟鼎力相助,在张謇的斡旋之下,申新三厂终于成功办了起来。

1920年11月4日,张謇接受了北京政府的委任,督办吴淞商埠事宜。由于荣氏兄弟对上海的情况比较熟悉,加上他们也能够在商界筹募资金,谋划筹办现代企业。张謇十分看重、倚靠荣氏兄弟给予的支持。

1920年8月,张謇与荣宗敬等人签订合约,以一千万元资本总额,组建左海公司。他们怀着开发大上海的豪情壮志,制定了左海公司的宏伟规划,包括开辟轮埠、建设工厂和经营航业等。

中国铁工厂是双方合作的另一项目,是中国第一家民族纺织机器制造企业。主要股东为张謇、荣宗敬、穆藕初等,实收股金30万元,张謇任董事长。1921年在吴淞建厂,产品供应上海、汉口、天津等地纺织厂。

1921年,张謇大力推动苏社的成立以促进地方自治,荣德生也积极参与。5月12日,苏社在南通召开成立大会,张謇任主任理事,荣德生被选为苏社的理事。在此期间,与会人员参观了诸多南通地方自治成就。目睹南通的发展,荣氏兄弟决心以张謇为榜样,坚定地走实业强国和造福桑梓的道路。

荣氏兄弟在无锡的成就也得到张謇的关注。张謇创办电磨发电厂,就是学习、借鉴了荣氏面粉厂的经验。1921年,张謇亲访无锡,与荣德生泛舟太湖,畅饮交谈,还考察了当地实业与教育的发展情况。之后,张謇特别作《谢荣德生书》,其中写道:“名埠经营,摩击百工之肆。致钦迟于枌社,弥企慕于梅园。”由衷表达了对于荣氏兄弟的谢意和敬意。

(罗一民:江苏省政协原副主席)

(原刊于《钟山风雨》2023年第1~2期,40~43页)